役所広司を主演に迎え、越後長岡藩の家老・河井継之助の生きざまを壮大に描いた本格時代劇『峠 最後のサムライ』。2000年公開の『雨あがる』以来、常にチームを組んできた小泉堯史(監督・脚本)、上田正治(撮影)、阿賀英登(編集)が再結集した本作には、言葉で表せない緊張感がほとばしる。まさに最後の映画職人とも言える3人が“一発本番”に懸ける思いを熱く語った。

司馬遼太郎の長編時代小説『峠』を映画化した本作は、江戸時代が終焉を迎えた動乱の幕末、混沌とした日本を変えようと苦心した越後長岡藩牧野家家臣・河井継之助(役所)の命懸けの戦いを活写した壮大な人間ドラマ。継之助の妻・おすがを松たか子が演じるほか、田中泯、香川京子、芳根京子、佐々木蔵之介、仲代達矢ら日本映画界を代表する俳優陣が名を連ねる。

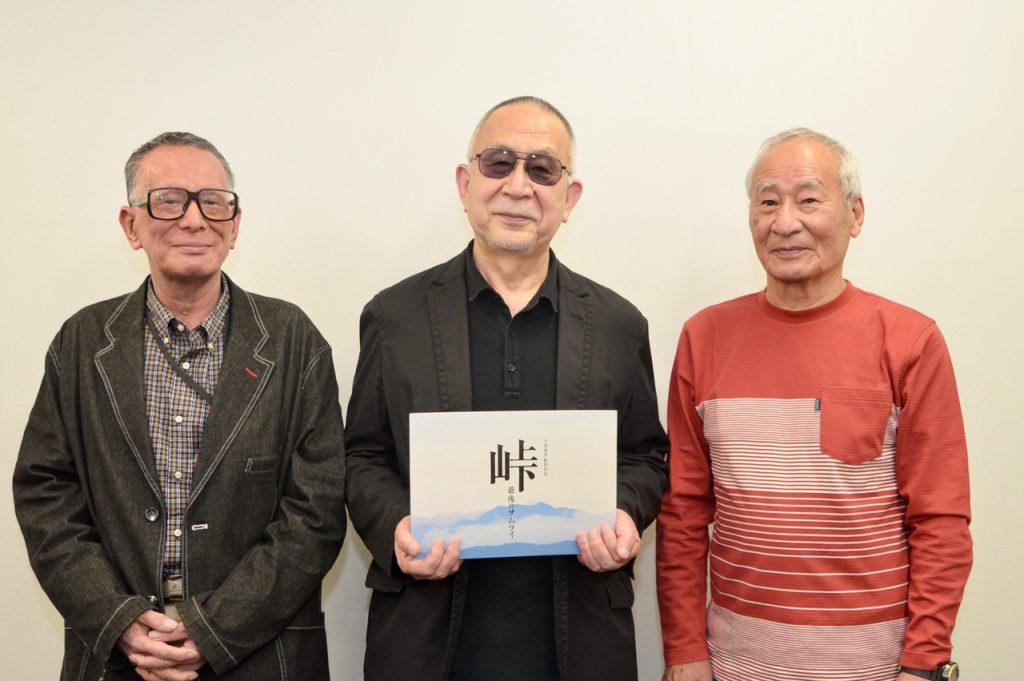

【プロフィール】

◆小泉堯史(監督・脚本)※写真・中央

1944年、茨城県水戸市出身。70年に黒澤明監督に師事し、28年間に渡り助監督を務めた。黒澤監督の遺作脚本『雨あがる』(00)にて監督デビュー。この作品でヴェネチア国際映画祭の緑の獅子賞、日本アカデミー賞優秀作品賞をはじめとする8部門で受賞。その後、『阿弥陀堂だより』(02)、『博士の愛した数式』(06)、『明日への遺言』(08)、『蜩ノ記』(14)を監督。それぞれの作品で日本アカデミー賞、芸術選奨など数々の賞を受賞している。また18年公開『散り椿』では脚本を務めている。

◆上田正治(撮影)※写真・右

1956年、東宝撮影所に撮影助手として入社。85年に黒澤明監督『乱』にて、米国アカデミー賞、英国アカデミー賞にて撮影賞にノミネート、全米批評家協会賞、ボストン映画批評家協会賞では受賞を果たすなど、国際的な評価を得た。『影武者』(80)以降の全ての黒澤明監督作品で撮影を担当し、小泉堯史監督作品は全作品に参加。『博士の愛した数式』(06)のシラキュース国際映画祭撮影賞など、数々の賞を受賞している。

◆阿賀英登(編集)※写真・左

1952年生まれ。編集助手として『駅 STATION』(81/降旗康男監督)、『乱』(85/黒澤明監督)、『夢』(90/黒澤明監督)など日本を代表する映画監督の作品に参加。編集技師として、『千の風になって』(04/金秀吉監督)などの作品に携わる。本作を含め、小泉堯史監督の全作品の編集を手がけ、『雨あがる』(00)、『阿弥陀堂だより』(02)、『蜩ノ記』(14)では、それぞれ日本アカデミー賞優秀編集賞を受賞した。

【鼎談インタビュー】

●河井継之助を通して「侍とは何か」を捉えてみたかった(小泉)

――まず、小泉監督にお聞きします。最後の侍と言われた河井継之助の半生を映画化したいと思ったきっかけは何だったのでしょう。

小泉:原作を読んだ時に、「こういう人に出会ってみたい」「その人の魅力をもっと知りたい」と思ったんですよね。司馬さんが小説のあとがきに「幕末期に完成した武士という人間像は、その結晶のみごとさにおいて人間の芸術品とまでいえるように思う」と書き記していますが、私もまさに河井継之助を通して「侍とは何か」を捉えてみたいと思ったんです。

――作品が完成してみて、小泉監督が思い描いていた河井継之助に出会えましたか?

小泉:映画は監督一人のものではなく、スタッフ全員で作り上げていくもの。俳優さんにそれぞれの思いを託し、その思いを引き受けて役者さんは演じ切っているので、私の個人的な思いはここで語るべきではないと思います。観てくださる方がどう思うかですよ。黒澤さんもおっしゃっていましたが、映画というのは非常に多面的なもので人によって観方が違うものだから、観客の皆さんがどんな反応を見せてくれるか、それが私たちにとって大きな楽しみなんです。

――河井継之助役に役所広司さんを抜擢した理由は何だったのでしょう。

小泉:以前、『蜩ノ記』でご一緒したことがありますが、脚本を書いてる途中から、この役は役所さんしかいないと思っていました。時代劇は、その時代の“言葉”を頼りに、想像力を膨らませながら人と成りを捉えていくんですが、長いキャリアを積み重ねてきた役所さんなら河井継之助という人物をしっかりつかんで、そして寄り添って、前に進めるんじゃないかと。そういった意味では、松たか子さんもそうですよね。彼女に決まってから、逆にイメージが膨らんで、脚本が少し変わった部分もありましたし、ナレーションもお願いしようということになりましたし。

――当て書きに近い感じになってきたと?

小泉:当て書きではないです。その言い方自体がおかしいと思いますね。まずは、人物をきちんと描いて、それを俳優さんがどう演じ切るか…ということですから。例えば継之助なら、彼がどんな環境で育ったか、どんなことを学んできたのか、彼のバックボーンになっているものにも目を通し、脚本に生かしていくわけですが、それを全て受け止め、役をより豊かなものにしてくれるのが役者さんなんですね。

●カメラの枠をはみ出すくらいのスケールが面白い(上田)

――上田さんにお聞きします。元黒澤組の同志でもある小泉監督の全作品に携わってらっしゃいますが、今回の撮影はいかがだったでしょうか?

上田:『影武者』の頃からずっと一緒にやってきていますから、現場に入っても今さら細かいことは話さない…というか、話す必要がないんですよね。

小泉:以心伝心ですからね。会話はなくても通じ合うものがあるんですよ。

――日本の美しい風景も本作の醍醐味として引き込まれました。

上田:台本に晴れと書いてあれば晴れ、雨と書いてあれば雨。いいロケーションがあれば、綺麗な画なら誰でも撮れますよ。ただ、芝居の中の雲っていうのは違うんですよね。ただ「きれいだから」という理由で撮った画なんて使い物にならないわけです。だから、脚本をしっかり読み込んで、物語に寄り添ったものをどこまで追求できるか、そこはやはりこだわりましたね。

――人物の捉え方にはわびさびもありましたし、合戦などのシーンではダイナミズムも感じました。

上田:そういう意味では、最近の映画監督はカメラの枠の中で演出している人が多いけれど、それじゃあ、スケールが小さくてつまらないですよね。はみ出すくらいがいいと思うんですよね。私も小泉さんも枠で見るのが好きじゃないし、黒澤さんもそうでした。その代わり、役者が見えないところに行っちゃって、「おーい!」みたいなことはよくありましたけど、それがまた面白いんですよね。

●気持ちがゆっくりと流れていくような編集を心掛けた(阿賀)

――阿賀さんにお聞きしたいのは、最近、編集がめまぐるしい作品が多く、なんとなく小手先でごまかしているような感じがするのですが、いかがですか?『峠』はどっしり構えていてとても観やすかったです。

阿賀:小泉さんの作品は、特に中高年以上のファンが根強くいるので、本作も気持ちがゆったりと流れていくような編集を心掛けました。小泉さん自身もめまぐるしい編集はあまり好きではないですしね。じっくりと見せても、役者さんがそれに耐えうるだけの素晴らしい芝居をしているので、そこに関しては全く心配がいりませんでした。ただ、今回、合戦シーンを編集するのが初めてだったので、どんなものが上がってくるか…そこはちょっと心配でしたが。

――阿賀さんも、小泉さんとは黒澤組の時代からの付き合いで、全作品の編集をされていますが、やはり上田さん同様、言葉はなくても作業は進むと?

阿賀:そうですね。小泉組の場合、撮ってきたものを「こういう風につないでほしい」とか、指定はないんですよね。とにかく自分なりに「こうだろうな」というものをつないで、小泉さんに見てもらうんですが、8~9割は変更がないですね。

小泉:もうほとんどそのまま行っちゃいますよ(笑)。阿賀さんも、上田さんと同じ、お互いにわかっているから、意見の相違なんてほとんどないです。

阿賀:だから、小泉組は撮影も編集も早いんですよ。例えば、朝10時から編集作業に入っても、午後3時くらいには終わらせて、帰りにお茶飲みながら談笑して帰るのが当たり前なんです。

――それは昔からそうなんですか?それとも年月とともに徐々に変わってきたのでしょうか?

小泉:みんな黒澤組で鍛えられているので、『雨あがる』からそうでしたね。撮影に関しては、余計なものは撮らないんですよ。同じシーンを何度もやるのは好きじゃないし、ワンシーン、ワンカットで終わりたいわけですよ。

――つまり、ファーストテイクが一番いいということですか?

小泉:そういうことですね。ただ、入念なリハーサルを積んでの話ですよ。いきなり一発で決めろと言われてもできませんから。ある程度やってみて「これで行ける」となったら、上田さんと呼吸を合わせて本番に臨むわけです。私の組では3台のキャメラを使って撮影するんですが、上田さんも編集のことをわかって撮っているので、だから後の作業も早くなるわけです。例えば、カットバックができるようにAとBのキャメラでサイズを合わせて撮るとか、ここはフルショットを押さえておくとか、それがきちんとできているというか、習慣化されているのは、やっぱり黒澤組で鍛えられているからなんですね。

上田:みんなわかっているから、現場はとにかく早いです。

小泉:9時に始まったら5時に終わる。夕食にはきちんと間に合うし、お風呂入ってゆっくり疲れを癒す。これ、小泉組の鉄則ですから(笑)。

上田:結局、「一発で撮るぞ」ってなると、役者さんをはじめスタッフ全員の気構えが違ってくるんですよね。

小泉:それを知っている人が“芯”にいることが大事になってくるわけですね。今回は役所さんがきちんと背負ってくださったので、キャスティングは間違いなかったと思います。

●生涯、黒澤さんの助監督でいたかった(小泉)

――最後にお聞きしたいのですが、黒澤さんから学んだこと、あるいは今の自分を支えている言葉などありましたら教えていただけますか?

上田:ああしろ、こうしろ、というのはほとんど言われなかったですね。先程、雲の話をしましたが、自分がいいと思うものを持っていっても、「こんなものは違う」で終わりです。そこから、「なぜこれは違うのか」ということを自分で考えるだけなんですね。でも、見ていればだんだんわかってくるんです。今の話じゃないですが、「一発OK」なんかもそうです。現場に出たら常に真剣勝負、黒澤さんが求めているものをきちんと見せなきゃいけない、という精神なんですよね。それが小泉組でも生きていると思います。

阿賀:私の場合、教わったことというよりも、こちらの気構えとして、気持ちの上で「負けない」ことですかね。気持ちで負けちゃうと、それが黒澤さんにわかっちゃうんですよね。おどおどしたり、自信なさげにいたりすると、逆に黒澤さんが頭に来ちゃうわけです。だから、作業に入る前はきっちり勉強しておかないと、黒澤さんの前には立てないという感じでしたね。

――黒澤さんのもとで仕事をしたことが、今の自分に生かされていることはありますか?

阿賀:結局、編集は自分でつなぎ始めて、たくさん恥をかかないと、習得しないものですよね。つなぐ主体を間違えたり、切ってはいけないところ切ったり、なんかパカパカしすぎちゃったり…失敗を繰り返して学んでいくもの。黒澤さんのやり方を見て、なんとなくノウハウは身につくけれど、これを教わったという明確なものはないです。あくまでも、自分で手を動かして身につけていくものという感じなんですよ。

ーー最後に小泉さん、黒澤さんから学んだこと、あるいは黒澤さんに対する思いでも結構ですが。

小泉:僕にとって黒澤さんは全てですよ。ほかの監督さんについたこともありませんし。黒澤さんの助監督という仕事が好きだったんです。だから、自分が監督になりたいとか、そういうものは何もなかったんです。黒澤さんは、今、何を考えているんだろう?と、そのことだけに集中していましたからね。要は、自分は真っ白でいいわけです。その分、黒澤さんが考えていること、言っていることがわかるようになりたい、というだけでしたから。

――そこまで黒澤さんに心酔するきっかけは何だったのですか?

小泉:『赤ひげ』という作品を観て、この人のもとで仕事をしたいと思って、自分で売り込んで入っていったんですが、本格的に下につかせていただいたのが『影武者』だったんですね。以来、ほかが何も見えなくなりました。それくらい素晴らしい人ですし、心から尊敬しています。

――どんなお人柄だったんですか?

小泉:それもう素晴らしいとしかいいようがないんです。作品が全てですよ。そこに全部集約されているんですよ。黒澤さんを知りたいと思えば作品を観ればいいわけです。人によって、黒澤さんのあの作品がいい、この作品はあんまり…という意見はありますが、僕にはないです。全作品が素晴らしいと思っています。今も生きていらしたら、僕は助監督のままでいたかったくらいですから。

阿賀:小泉さんとは『乱』のころから付き合いがありますが、「監督になりたいオーラ」がまったくなかったです(笑)普通、助監督は将来、絶対監督になりたいはずなんですが、小泉さんにはそういう野心を感じませんでしたね。

小泉:いや、本当にそうですね。これは、黒澤組にいた人たちが周りにいるから監督ができるんですよね。デビュー作の『雨あがる』の時からそうでしたから。だから、もし、黒澤さんが天国で見ていらしたら、褒めてもらえなくても、「みんながんばっているな」くらい言ってくれたら嬉しいですよね。(提供:バックヤード・コム 取材・文・撮影:坂田正樹 )

映画『峠 最後のサムライ』は6月17日より全国公開

🄫2020「峠 最後のサムライ」製作委員会