念願のマイホームを手に入れたその日から、 次々と巻き起こる謎と恐怖…。小説現代長編新人賞を受賞した神津凛子による禁断のベストセラー小説を実写化した映画『スイート・ マイホーム』がいよいよ9月1日(金)より公開となる。

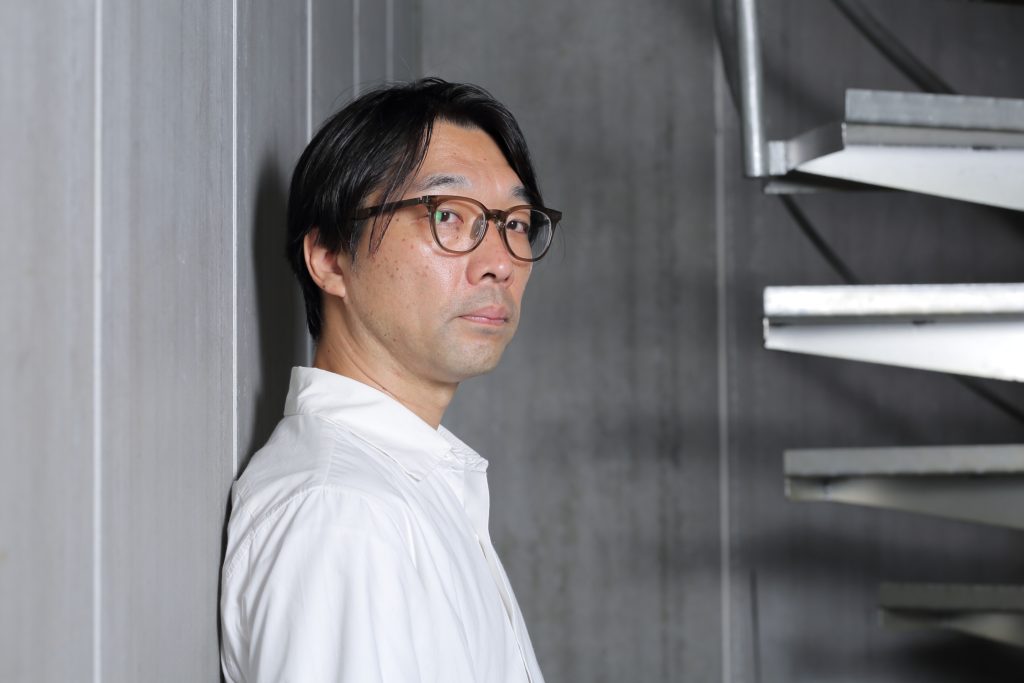

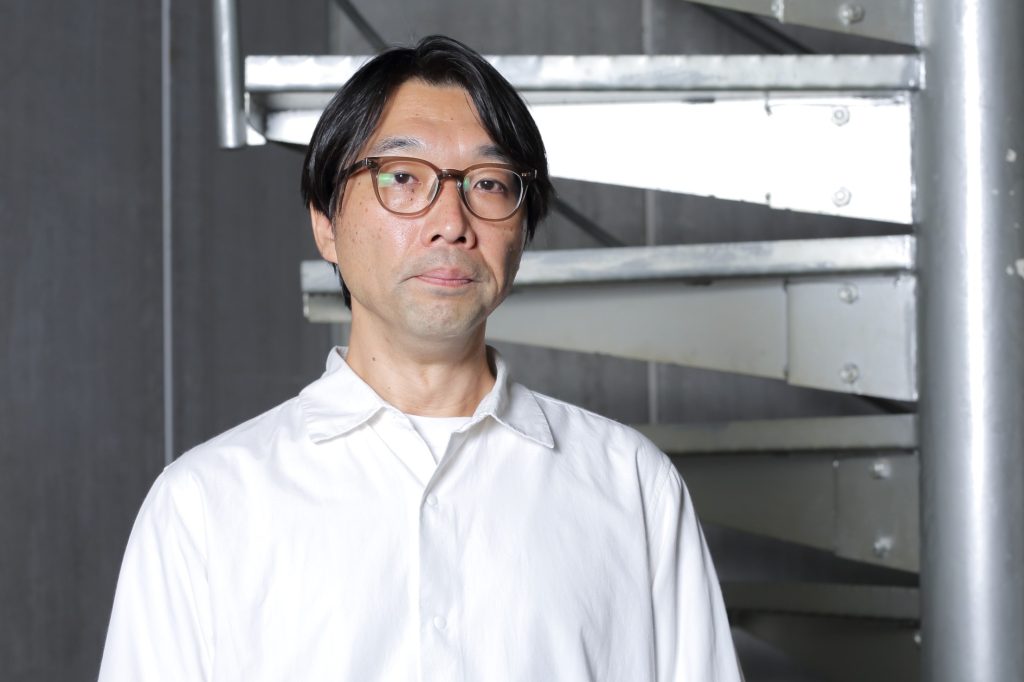

メガホンをとるのは、俳優であり初長編映画監督作『blank13』(18)が上海国際映画祭アジア新人部門賞ほか国内外の映画祭で8冠を獲得した齊藤工。 『ゾッキ』(21)、『零落』(22)でタッグを組んだ名手・倉持裕を脚本家として迎え、思惑と怪異が折り重なるかつてないホラー・ミステリー作品を生み出した。「この作品の根底にはあるのは母性」と語る齊藤監督の真意とは?盟友・倉持とともに、本作に込めた思いや制作の舞台裏について話を聞いた。

<Story> 極寒の地・長野県に住むスポーツインストラクターの清沢賢二(窪田正孝)は、愛する妻・ひとみ(蓮佛美沙子)と幼い娘のために念願の一軒家を購入する。住宅会社の営業である本田(奈緒)が薦めた“まほうの家”と謳われるその住宅の地下には、巨大な暖房設備があり、家全体を温めてくれるという。理想のマイホームを手に入れ、幸せをかみしめながら 新居生活をスタートさせた清沢一家。だが、その温かい幸せは、ある不可解な出来事をきっかけに身の毛立つ恐怖へと転じていく。その一方で、実家に暮らす兄・聡(窪塚洋介)が恐怖の背景にある“何か”を感じとっていた…。

●監督オファーを受けて倉持氏を即キープ(齊藤)

――齊藤さんにまずお聞きしたいのですが、俳優ではなく監督としてオファーが来た経緯を教えていただけますか?

齊藤:確か2019年の年末、コロナ禍になる前にお話しをいただきました。2019年にHBOアジアが企画したホラーシリーズ『フォークロア(Folklore)』の一編『TATAMI』という作品を監督したことがあって。それが畳の裏側に染み込んだ歴史を描く“日本家屋”のホラーだったんですが、たまたま本作のプロデューサーさんが観てくださったのが大きな理由だったと思います。正直、最初、お話をいただいた時は、僕というより黒沢清監督が撮るような作品だなと思いましたね。凄いチャレンジングなプロデューサーさんだなと(笑)。ちょうどその頃、『ゾッキ』『零落』の倉持さんと絡んでいたので、すぐに連絡して、もう袖を掴んで離さなかった、という感じですね。

――「出演も兼ねて」というお話はなかったんですね?

齊藤:今回は監督のみのオファーでした。俳優として出たくないわけではないんですが、自分が画面に映ることで何となくひと手間増えてしまうことが、演出するうえで非常にノイズになってしまうんですね。できれば作る側に集中したいなという思いは正直ありました。

――今、お話があったように、齊藤さんと倉持さんは『ゾッキ』『零落』でタッグを組んでいますが、お互い、どのような印象をお持ちなのでしょうか?

齊藤:『ゾッキ』の時に、竹中直人さんからご紹介いただいて、その後、竹中さんが監督し、僕が主演した『零落』でも倉持さんが脚本を担当されて、とてもクリエイティブな関係性を築いている時に『スイート・マイホーム』の映画化のお話をいただいたので、ご縁があるなと思いました。もちろん、漫画と小説とは違うと思うんですが、特に今回は、外から入り込めないような活字の世界が出来上がっている作品なので、神津先生と倉持さんとのテキスト上での融合というものを1人のファンとして期待を込めて読んでみたかったですね。

――読んでみていかがでしたか?

齊藤:『ゾッキ』も『零落』も原作が本当に好きすぎて、これを実写化するってことは、いろんな意味で難しいと視聴者目線で思っていたんですが、倉持さんはこの難題を見事に落とし込んでくださいました。今回も原作を深く理解し、かつ倉持さんのオリジナルなエッセンスというものをしっかりと組み込んでくださったので、もう絶大な信頼しかないです。

――齊藤監督から絶賛の声がありましたが、倉持さんは監督としての齊藤さんにどんな印象をお持ちでしょうか?

倉持:いや、恐縮です。僕は撮影現場に行かないので、齊藤監督と接するのは本打ち(脚本の打ち合わせ)だけなんですが、監督はどちらかというとセリフよりもト書きを重要視されて、「このシーンをどう映像表現しようか」ということに一番こだわっていらっしゃる。『ゾッキ』の時からその印象が凄く強いですね。

●登場人物を一人一人ステレオタイプで描かない(倉持)

――この原作のどこに一番惹かれましたか?家もそうなんですが、人間の怖さみたいなものも描かれていたと思うんですが。

齊藤:実写化にするにあたって、僕が入る余地はないなと思ってしまうぐらい“文字だから表現できる”ということを感じましたね。映画にするっていう腹で原作を読んでしまうと、どうしても非現実的な難題がどんどん見つかってしまうので、最初はできるだけ頭をフラットにして想像力の中で読んだつもりなんですが、そういう読み方だとやはり神津先生の奥深い表現みたいなものに何度も背筋がゾッとして…。それをただ実写にするというのは非常に困難だなと思いました。

――そこで倉持さんという救世主が必要だったと。

齊藤:そうなんです。倉持さんが書いてくださった脚本をもとに作り上げた『ゾッキ』と『零落』で感じたんですが、どこか生身の人間が原作を映画的に超える瞬間があったなと。例えば『ゾッキ』だったら、九条ジョー(コウテイ)さんの表情ひとつで主人公・伴くんの人柄を表したり、『零落』も原作に寄り添うだけじゃなく、役者さんが生きてきた何かが滲み出たり、そういう瞬間があるからこそ実写にする必然性が見い出せるんじゃないかと。そんなことを倉持さんと話し合いながら、コロナ禍を挟んでステイホームという意味も含めて、一緒に旅をしていただいている気持ちでした。いきなり始まったプロジェクトではなく、その前の『ゾッキ』『零落』という作品が僕の中では背後に流れている感じがありますね。

――まさに倉持さんが言っていたセリフではなく“映像表現”の部分ですね。

倉持:先ほど、『ゾッキ』の九条さんのお話が出ましたが、主人公・伴くんが狂っちゃったところを、漫画では伴くんが一言「ワイワーイ」と呟くだけのひとコマで表現しているんですが、映画ではもちろんそのままはやれない。そういうところから、「映画なりの表現とはどういうものか」ということを、齊藤監督とかなり時間かけてディスカッションした覚えがあるんですが、今回の映画も同じような感じだったと思います。あまりセリフの打ち合せはなくて、例えば、いかにこの土地が寒いのかとか、外の寒さをしっかり表現することで屋内の不快な暑さを強調できるんじゃないかとか、そういう話し合いが多かった気がしますね。言葉じゃなく画で表現することをとにかく重要視されていると思いました。

――今回の原作はどちらかというと、セリフというよりも状況を細かく描写しているような作品だったと思いますが、それを映像化するための脚本作りで一番難しかったのはどんなところでしょう?

倉持:難しかったのは、今、齊藤監督がおっしゃったように、人物をどう描くかっていうことで、設定上、業を抱えているとはいえ、ずっと映っている主人公を悪者にしちゃいけないだろうっていうのが、最初の課題としてあって、そこはすごく試行錯誤しましたね。それで最初は、主人公がいい人でハッピーエンドになる脚本でプロットを出したんですが、監督、プロデューサーから「この方向は違います」ってことで、やっぱりちゃんと何か罪を背負っているから、こういうことになってしまったんだ、という物語にしましょうと。ただ、その塩梅が物凄く難しかったです。

「これじゃ序盤で観客に嫌われてしまうんじゃないか?」とか、「応援してもらう必要はないにせよ、行く末が気になる人物にしないと」とか、そういうディスカッションはたくさんしましたね。主人公だけでなく、登場人物一人一人をステレオタイプに扱わず、それぞれが抱えている事情を丁寧に描くこと…観客にミスリードを誘発させるこちらの思惑だけで作らないというところは一番こだわった部分かもしれません。

――確かに俳優さん一人一人の表情や生き様がものすごく印象に残っています。今回、『トウキョウソナタ』や『岸辺の旅』など、黒沢清作品など数多くの傑作を遺してきたキャメラマンの芦澤明子さんが参加されていますが、その辺りも演出に影響をもたらしているのでしょうか。

齊藤:アングルに関しては、あまり人物に寄せすぎず、引きの画でなるべく見せていきたいなと思っていたんですが、撮影3日ぐらい経った時点で、編集の高橋(幸一)さんや芦澤さんと話しながら、「今回の役者さんたちは、とにかくクローズアップのショットが強い。だから、この強さを活かした方がいいんじゃないか」という意見が出たんです。当初の狙いとは180度違うものでしたが、もともと作家性みたいなものを持たない僕にとっては、よりベストに近い何かが生まれるなら、その方が遥かに意味あるものだと思っていたので、「これはもう役者さんの顔撮り優先にしよう」ということになりました。でも、結果的にいい方向転換だったと思います。

●人目につかない家の構造は「人の秘めたる何か」に近い

――もう一つ、映画の中で肝となるのはやっぱり「家」ですよね。どこにでもあるような夢のマイホームが、恐怖を生み出す空間になっていくところが実に巧みに描かれていますが、家という構造を使って効果的にその怖さを演出するために、何かこだわった部分があったら教えてください。

齊藤:おっしゃるように、家というものがある意味、本当の主人公であるという作品だと思いながら撮っていましたので、原作と脚本の中で、「どんな構造の家がいいか」を僕も学びながらロケハンしていたんですが、たまたま僕がヒノキヤグループさんの広告をやっていたりしたので、そのモデルルームをお借りすることができました。

――中でも地下のスペースは印象的でした。

齊藤:日本家屋は、地下や天井裏などのスペースを上手に生かしてきた民族だと思うんですが、住居スペースによってその広さも変わってくるので、それを踏まえたうえで中間層の家に決めました。人目につかない家の構図、建付けの部分というのは、「人の秘めたる何かに近いのかな」と思いながら、それぞれの家には、見た目だけじゃない何か“もう一つの顔”があるなというのは思いますね。

――倉持さんはいかがですか?この家で撮影することが決まってどのような感想を持たれたのでしょう。

倉持:それまでは自分の想像だけで好き勝手に書いていて、それが現実的かどうか不安もあったので、まずはホッとしましたね。ヒノキヤグループさんがお作りになったプロフェッショナルな家を目の当たりにして、アイデアにもリアリティーが出てきました。ただ、イメージが広がったのと同時に、やりづらい部分、あるいは法的にできない部分などいろいろ制約も出てきて大変なところもありましたね。たとえば、今の家って本当にハイテク化が進んでるので、何でもできちゃう反面、隠しておきたいところも全部見えてしまうとか、それが執筆を難しくしたところはありました。ただ、齊藤監督をはじめ、みんなで話し合って一つ一つクリアしていったので、見応えのある描写になっていると思います。

――最後に、アリ・アスター監督の『ヘレディタリー 継承』を参考にされたということですが、その理由を教えていただけますか?

齊藤:『ヘレディタリー 継承』に関しては、女性キャストの方に観てほしいと思いました。特に母親役の蓮佛さんには観てほしいなと。やっぱり家族を継承していく中で、この作品の根底にあるのは“母性”なんじゃないかなと思ったんですね。神津先生が母になって書かれた小説でもありますし、そしてそれを女性キャメラマンである芦澤さんに撮っていただくことに凄く意味を感じたんです。所詮、男の自分では辿りつけない深遠さがあるんじゃないかなと思って。それをある意味傍観しながら、現場でモニターの前にいたなっていうのはありましたね。そういった視点で観ていただけると、この作品をより深く楽しんでいただけるのではないかなと思います。(取材・文:坂田正樹 写真:高野広美)

本作のメイキング映像はこちら

<Staff&Cast>出演:窪⽥正孝、蓮佛美沙⼦、奈緒、中島 歩、⾥々佳、松⾓洋平、根岸季⾐、窪塚洋介/監督:⿑藤 ⼯/原作:神津凛⼦「スイート・マイホーム」(講談社⽂庫)/脚本:倉持 裕/⾳楽:南⽅裕⾥⾐/製作幹事・配給:⽇活、東京テアトル/制作プロダクション:⽇活、ジャンゴフィルム/企画協⼒:フラミンゴ/公式サイト:sweetmyhome.jp