フォーク、ロック、ボサ・ノヴァ、レゲエ、タンゴなど…いち早く世界の音楽に目を向け、新しいサウンドの創出だけでなく、日本の音楽ビジネスの構造にも変革をもたらした加藤和彦(愛称:トノバン)。今なお多くの人々に影響を与え続けている加藤の軌跡を追ったドキュメンタリー映画 『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』が5月31日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほかでついに公開された。本作のキャッチフレーズにも通じるが、「今、なぜ、加藤和彦を語るのか?」。加藤の盟友・高橋幸宏との雑談から全てが始まったという相原裕美監督に、エピソードを交えた制作の舞台裏、そして、改めて気付かされた加藤の偉大さについて話を聞いた。

<Synopsis> 本作は、日本初のミリオンヒット『帰って来たヨッパライ』を生んだザ・フォーク・クルセダーズの結成秘話、サディスティック・ミカ・バンドの海外公演やレコーディング風景、さらに日本ポップスの金字塔といえる“ヨーロッパ三部作(『パパ・ヘミングウェイ』『うたかたのオペラ』『ベル・エキセントリック』)”の逸話など、音楽仲間や関係者の証言や秘蔵映像を交えながら加藤の功績を紐解いていくドキュメンタリー。企画・構成・監督・プロデュースを手掛けた相原監督は、『SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬』『音響ハウス Melody-Go-Round』に続き、本作がドキュメンタリー映画3作目となる。

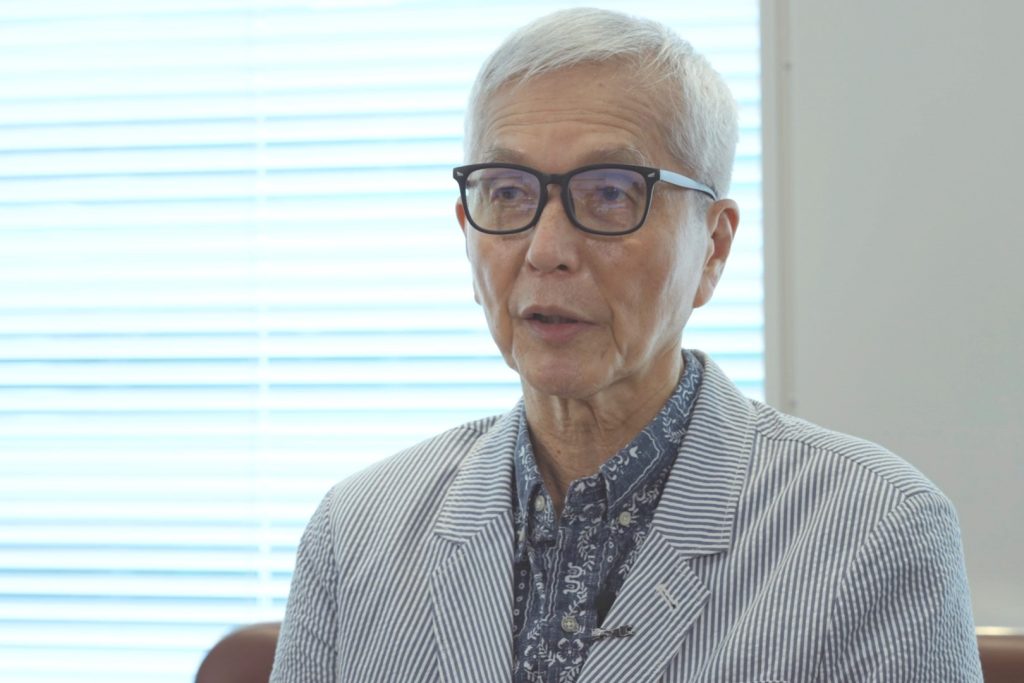

■相原裕美監督インタビュー

●深く調べる程に加藤和彦の革新性に愕然とする

――加藤和彦さんに対する高橋幸宏さんの思いが、今回の映画化に繋がったとお聞きしていますが、もう少し詳しい経緯を教えていただけますか?

相原監督:確か2019年11月だったと思います。前作『音響ハウス Melody-Go-Round』の完成試写会があって、そのあと関係者の打ち上げの席で幸宏さんと雑談していたんですが、その話の流れの中で、何気なく幸宏さんが、「トノバンって、もう少し世間から評価されるべきだよね?」と言ったんです。サディスティック・ミカ・バンドのころからずっと加藤さんのそばにいた幸宏さんは弟分みたいな感じですからね。特別な思いがあったのでしょう。加藤さんが亡くなってからしばらくコメントを出していなかったんですが、「今だったら話せるよ」と。それがきっかけで、加藤和彦という音楽家を調べてみたくなったんです。

――相原監督は、加藤さんとは接点がなかったのですか?

相原監督:私も長く音楽業界にいますが、一緒に仕事をする機会も、お会いすることも全くなかったんです。私がビクターで、加藤さんが東芝系という背景もあったかと思います。

――加藤和彦という音楽家を深く調べてみて、どんなことがわかったのでしょう。

相原監督:いろんな本を読んだり、レコードやCDを聴いたり、加藤さんのことを深く調べていくうちに、同じ音楽業界にいて加藤さんのことを何もわかっていなかったことに愕然としました。調べれば調べるほど革新的な方で、日本の音楽シーンを語る上で欠かすことのできないとても大きな存在であることがわかったのです。「これは絶対に皆さんに知っていただくべきだ」と思い、すぐに企画書を作り、映画製作の資金集めに奔走しました。

――革新的だと思ったのは例えばどういうところでしょう。

相原監督:加藤さんの名前を一躍有名にした『帰って来たヨッパライ』も画期的な楽曲ですが、当時、日本にロックバンドなんていない時代に、ザ・フォーク・クルセダーズ(以下、フォークル)から音楽スタイルをがらりと変え、サディスティック・ミカ・バンド、ヨーロッパ3部作など、新たな音楽を次々と提示する大胆さに驚きました。売れていないミュージシャンが方向転換するケースはありますが、音楽シーンのトップにいながら、つねに新しいところへ、新しいところへと自分を持っていく才能とエネルギーはすごいと思います。ここまでの音楽家は加藤さん以外にいないですよ。

――音楽ビジネスにも大きな影響を与えたそうですね。

相原監督:かつては、各レコード会社が作詞・作曲の専門家や歌手と専属契約していて、その枠組みの中でしか仕事ができない時代があったんですが、インディーズで活動していたフォークルの『帰って来たヨッパライ』の大ヒットによって、その仕組みががらりと変わったんです。1つは、当時、フォークルが所属していた高石音楽事務所(のちに音楽舎に改名)が設立したアート音楽出版。楽曲の版権管理の利益でURC(アングラ・レコード・クラブ)というレーベルを立ち上げ、はっぴいえんどや六文銭など大手レコード会社も注目するアーティストを輩出しました。

もう1つは、パシフィック音楽出版(PMP/現フジパシフィックミュージック)。演歌・歌謡曲のようにレコード会社との専属契約というしがらみのないフォークに目をつけた同社は、『帰って来たヨッパライ』の原盤権を獲得し、以降、大瀧詠一や山下達郎、オフコース、サザンオールスターズなどさまざまな大物アーティストの原盤制作を手掛けることになります。つまり、『帰って来たヨッパライ』という画期的な楽曲が既存のレコード・ビジネスに革命を起こし、新しい時代のビジネスに脱皮させるきっかけを作ったわけです。これだけでも、加藤和彦という音楽家と彼に関わった仲間たちのことを知っておくべきだと思いました。

●加藤和彦という偉大な音楽家を次世代に伝えたい

――それにしても、加藤さんの活動範囲の幅広さを考えると、ドキュメンタリーを作るにしても、何から手をつけていいか戸惑ってしまいますね。

相原監督:まずは取材ですね。加藤さんの音楽人生に関わった方を50人くらいピックアップして、いろんなお話をお伺いしました。皆さん、加藤さんのことが大好きなので、面白いエピソードがいっぱい出てくるんですが、2時間の尺しかありませんから、泣く泣くカットさせていただいたインタビューもたくさんあって…申し訳ない気持ちでいっぱいです。

――皆さん、言葉に熱がこもっているし、加藤さん、愛されていたんだなというのが伝わってきました。中にはかなり踏み込んだことも語っている方もいて、特に加藤さんと学生時代からおつきあいがあり、精神科医でもあるきたやまおさむさんの言葉は重みがありました。相原監督の聞き方、引き出し方、同じインタビューをする身としてとても気になります。

相原監督:特別なことは何もないですが、最初からあまり細かいことを聞いてしまうと、それに対してイエスかノーしか答えがなくなってしまうので、フリートークで自然に入っていく方がいいですね。その方がいろんなお話を引き出しやすいです。きたやまさんに関しては、加藤さんを一番近くで見てきた方。加藤さんのことをつねに考えているし、これからもずっと考え続けていくんだろうなと思いました。

――貴重な画像や映像も予想以上に盛り込まれていて、観客を惹き込む編集も素晴らしいなと思いました。と同時に、大変な作業だったのではないかと想像しています。

相原監督:素材探しと編集作業は地獄でした(笑)。一番大変だったのが映像ですね。1960~70年代は生番組が多く、加藤さんの動いている映像がほとんど残っていないんです。VTRの番組でも当時テープは貴重品でしたから、どんどん上書きされてしまって、ほとんど保存されていない。苦労してやっと見つけた映像も、権利関係とかでなかなか許諾が出なかったりとか…中にはOKをいただくまでに半年くらいかかったものもありました。

――加藤さんの革新的な音楽人生がとにかく「面白い!」というベースはあるものの、ともすれば単調になってしまうドキュメンタリー映画をしっかりエンタテインメントの領域まで昇華させているところはさすがだなと思いました。単なるノスタルジーではなく、若い方が観ても楽しめる、あるいは刺激になる作品になっているところがいいですね。

相原監督:ここ最近、本作を入れて3本ドキュメンタリー映画を撮りましたが、本業はプロデューサーですから、基本的なことは何も学んでいなくて、全て自己流なんですよ。ただ、私はドキュメンタリーを作ること自体に興味があるわけではなくて、素晴らしい先人たちの業績を「次の世代に伝えたい」「誰もやらないなら自分がやるしかない」という思いで取り組んでいるだけなんです。本作も、加藤さんの世代だと年齢的になかなか厳しいし、かといって若い40代だと世代が離れすぎている。そうなると、ある程度、加藤さんの時代の空気感も知っている我々60代の有志が作るしかないわけです。

――「次の世代に伝えたい」というお気持ち、大いに共感します。この映画をきっかけに多くの人たちが加藤さんのことを知り、再評価する可能性があるわけですから。

相原監督:私がプロデューサーになろうと思ったのは、若い頃、東京国際映画祭で上映された『キリング・フィールド』(1984)のティーチインイベントに参加し、プロデューサーのデヴィッド・パットナムのある言葉に感銘を受けたのがきっかけです。映画は、ニューヨーク・タイムズの記者としてカンボジア内戦を取材し、後にピューリッツァー賞を受賞したシドニー・シャンバーグの体験に基づく実話ものだったんですが、参加者から「何十億もかけて映画を作るくらいなら、そのお金で難民たちに食料などを送ったほうがいいのではないか」という意見が出て、それに対してパットナムは、「それは違います。このお金を使って映画を作り、『こんな事実があったんだ』ということを世界に広く伝えることが私の仕事です」と返したんです。この言葉が胸に刺さって、プロデューサーになる決断をしたんですが、加藤さんのドキュメンタリーも(直接メガホンも執っていますが)まさにそんな思いで作りました。

――今の礎を作られた先輩たちへのリスペクトを感じますね。最後に、これから本作をご覧になる方にメッセージをお願いできますか?

相原監督:今回の映画はあくまでも音楽家・加藤和彦の入門編。本作を観ていただいて終わり、ということではなく、加藤さんの「再評価プロジェクト」の一環として捉えていただければ。映画以外にも、CDの再リリースや書籍の復刻、トリビュートライヴも計画されていて、5月~7月まで続きますので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。

(取材・文・写真:坂田正樹)

CAST:きたやまおさむ、松山猛、朝妻一郎、新田和長、つのだ☆ひろ、小原礼、今井裕、高中正義、クリス・トーマス、泉谷しげる、坂崎幸之助、重実博、コシノジュンコ、三國清三、門上武司、高野寛、高田漣、坂本美雨、石川紅奈(soraya)ほか

ARCHIVE:高橋幸宏、吉田拓郎、松任谷正隆、坂本龍一ほか(順不同)

企画・構成・監督・プロデュース:相原裕美/制作:COCOON/配給・宣伝:NAKACHIKA PICTURES/協賛:一般社団法人 MAM

2024 年|日本|カラー|ビスタ|Digital|公式サイト:https://tonoban-movie.jp/

ⓒ2024「トノバン」製作委員会