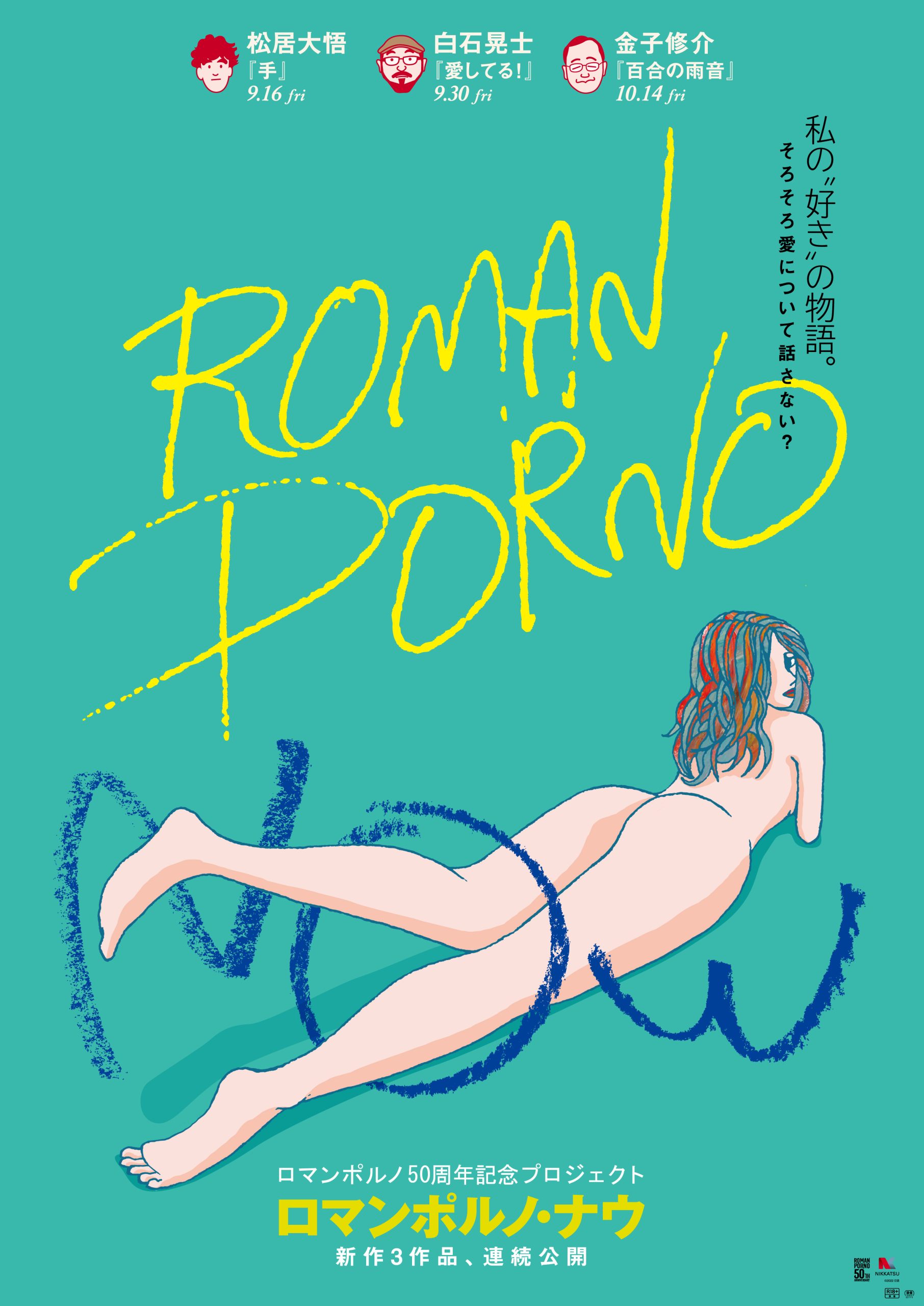

日活ロマンポルノ生誕 50 周年を機に、日活が時代の“今”を切り取った記念プロジェクト『ROMAN PORNO NOW(ロマンポルノ・ナウ)』を立ち上げ、3人の監督が新作を制作した。34年ぶりに古巣ロマンポルノを手掛ける金子修介監督(『デスノート』シリーズ)、フェイクドキュメンタリーの名手・白石晃士監督(『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!』シリーズ)、そして若者から圧倒的支持を集める気鋭・松居大悟監督(『ちょっと思い出しただけ』『くれなずめ』)というバラエティーに富んだ布陣、果たして彼らはどんなアプローチでロマンポルノに挑んだのか。今回は鼎談形式で、それぞれの思いを伺った。

日活ロマンポルノとは:日活が 1971 年に打ち出した当時の映倫規定における成人映画レーベル。「10 分に1回絡みのシーンを作る、上映時間は 70 分程度」などの一定のルールと、製作条件を守れば比較的自由に映画を作ることができたため、監督たちスタッフは限られた条件の中で新しい映画作りを模索し、さまざまな表現に挑戦した。製作終了した 1988 年までの 17 年間に、約 1,100 本もの作品を公開し続けた結果、多くのスタッフ・キャストが育ち、映画史において最もセンセーショナルな作品レーベルとして、現在も国内外で高く評価されている。

【第1弾】 タイトル:『手』

監督:松居大悟 脚本:舘そらみ 原作:山崎ナオコーラ『手』(『お父さん大好き』文春文庫) 出演:福永朱梨、金子大地

あらすじ:おじさんの写真を撮っては、コレクションするのが趣味のさわ子。これまで付き合ってきた男性はいつも年上ばかりなのに、父とはなんだか上手く話せずギクシャクしていた。そんな時、同年代の同僚・森との距離が縮まっていくにつれて、さわ子の心にも徐々に変化が訪れる。(2022年9 月 16 日(金)より全国順次公開中 )

【第2弾】タイトル:『愛してる!』

監督・脚本:白石晃士 脚本:谷口恒平 出演:川瀬知佐子、鳥之海凪紗、乙葉あい

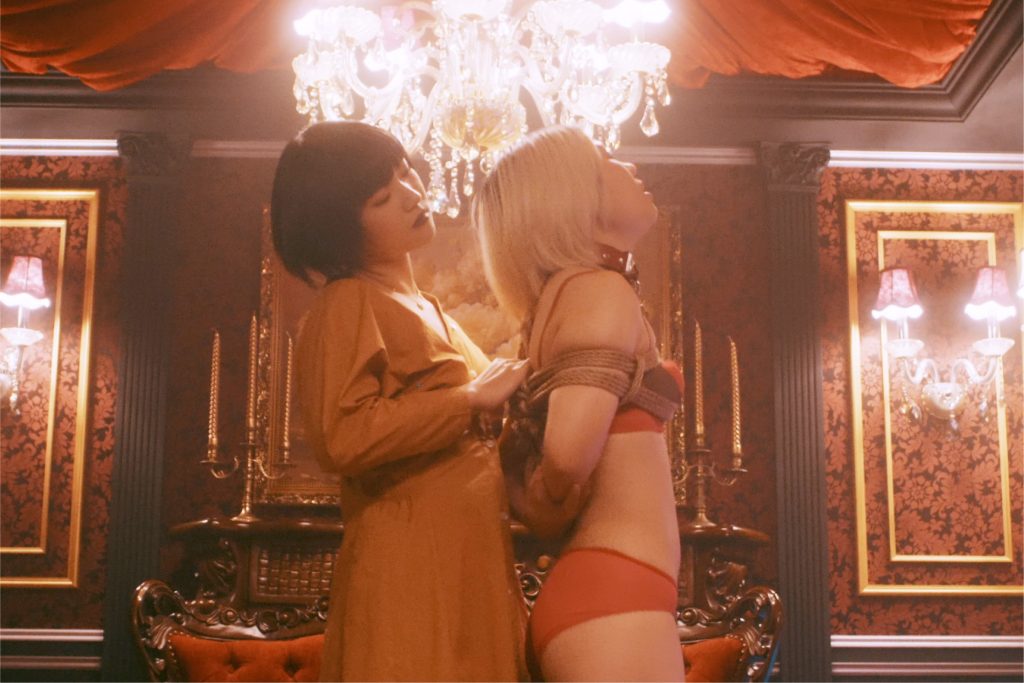

あらすじ:ドキュメンタリーの密着取材を受ける地下アイドルのミサは、SMラウンジ“H”のオーナーから、素質を見込まれ女王様としてスカウトされる。困惑するミサだったが、人気女王様・カノンとの出会いで、知らなかった快感に目覚める。そして、アイドルとSMの世界を駆け上がろうと決意をするが…。(2022年9 月 30日(金)より全国順次公開中)

【第3弾】タイトル:『百合の雨音』

監督:金子修介 脚本:高橋美幸 出演:小宮一葉、花澄

あらすじ:過去のトラウマから恋愛に臆病になっている葉月は、憧れの上司・栞に秘かに想いを寄せている。一方、凛とした佇まいの栞もまた、夫との関係に思い悩んでいた。ある大雨の晩、お互いの心の隙間を埋めるかのように身体を寄せ合い一線を越えてしまうふたりだが…。(2022年10 月 14 日(金)より全国順次公開)

■金子修介監督×白石晃士監督×松居大悟監督インタビュー

●個性派監督が集結した50周年チーム、実は今日が初対面?!

――若い頃、日活ロマンポルノで修行を積んだ金子監督にとっては、34年ぶりの古巣復帰となりました。

金子:もともとはロマンポルノをやろうと思っていたわけではないんです。2年前くらいから『キャロル』の『エマニエル夫人』版のような映画を撮りたいと思っていたんですが、その構想と50周年企画のタイミングがうまい具合に合致したんです。だから、50周年企画ありきで動いていたわけでなく、結果的に古巣であるロマンポルノに34年ぶりに復帰した、という感じなんですね。白石監督も、松居監督も今日が初対面なんです(笑)

――なるほど、そうなんですね。白石監督、松居監督は、どういう経緯でこの企画に参加することになったんですか?

松居:僕は「ロマンポルノ50周年企画に参加しませんか?」と付き合いのあった日活の方から声をかけていただきました。

白石:同じですね。「3人で一緒に何かやりましょう!」という感じではなく、それぞれが日活さんからご依頼を受けたという感じです。なぜ選ばれたのか逆に知りたいです(笑)

金子:日活さんも50周年に向けていろんな企画を走らせていたようですが、最終的に個性も世代も違うこの3人に撮ってもらうと面白いものができるんじゃないかと。そこまでは僕も聞いていたんですが、こうして出来上がった作品を観ると、『ロマンポルノ・ナウ』という枠でなければ実現できなかったバラエティー豊かな作品が3本揃ったんじゃないですかね。かつて1つのジャンルとしてロマンポルノがあったわけですが、それが崩壊して久しい中、50周年を機に当時を想起しながら、3人がそれぞれの視点で新たにロマンポルノに挑戦したことは、とても意義あるものになりました。

●それぞれの監督から見た日活ロマンポルノの印象

――金子監督は1950年代生まれで日活ロマンポルノも何作か撮っていらっしゃる。白石監督は1970年代生まれ、松居監督は1980年代生まれと世代が分かれているのですが、それぞれの世代から見た“日活ロマンポルノ”の印象を教えてください。まずは一番若い松居さんから伺いましょうか。

松居:僕が物心ついた時は、新作は作られていない状況でしたが、敬愛する相米慎二監督の作品にロマンポルノの『ラブホテル』(1985)という映画があって、そこで初めてその存在を知りました。当時は、10分に1回性的描写があるけれど、作家性が強く尖った作品を手掛けているレーベルという印象でした。あとは、若い頃、日活ロマンポルノや新東宝映画などのピンク映画に出ていた俳優の大杉漣さんから、現場の話を聞くのが大好きで、その印象もすごく残っています。

――1970年代生まれの白石さんはいかがでしょう。

白石:松居監督と入り口は似ていますね。僕の場合は、『死んでもいい』(1994)を見て石井隆監督のファンになったんですが、日活ロマンポルノで何本か脚本を書いて監督もされていたと聞いて、『赤い眩暈』『赤い教室』『赤い淫画』など、『天使のはらわた』シリーズを立て続けに観たので、その印象が強いです。あとは、金子監督の『宇能鴻一郎の濡れて打つ』(1984)とか、神代辰巳監督の作品を何本か…本数はさほど観ていないのですが、雑誌などで情報を得ていたという感じですね。

――金子監督は実際にメガホンをとられていたので、白石監督、松居監督とはまた違った印象をお持ちかと思いますがいかがですか?

金子:大昔の話になりますが、娯楽の王者から映画が徐々に衰退し、新作を撮るのが難しい時代が来て助監督も監督になれず、撮影所で鬱屈していたんです。そんな時に日活がロマンポルノを始めたので、とにかく映画を撮りたい連中が、ここを拠点に才能を開花させていった、という伝説を聞いたのは、私が大学映研の頃で、ラッキーにも助監督試験に受かった。日活ロマンポルノという制作の場があったから、なんとか監督としてデビューすることができた訳です。

――日活ロマンポルノは、実験的なことができる場でもあったわけですか?

金子:先程、松居監督もおっしゃっていましたが、制作開始当時は「10分に1回、性的描写があればあとは自由」というルールがあったようですが、私の頃は特にルールでは無かった。ただ、「自分の好きなやり方で映画を撮らせてもらえるんなら、引き換えにどぎつい性描写もやりますよ」みたいな風潮があったのも事実。だから、50周年記念でロマンポルノの映画を作るのなら、むしろ「新たなエロスを描く」ということを積極的にやるべきだと思ったんですよね。今回、『百合の雨音』という映画を撮り終えて、SEXの場面によって物語が展開していくロマンポルノって、考えてみたら意外に珍しいんじゃないかと。自分で言うのもなんですが、“純粋なロマンポルノになった”という感じがしています。

●令和版ロマンポルノへのそれぞれの取り組み方

――今、金子監督から今回の作品についてお話が出ました。それぞれご自身の作品に込めた思いをお聞きしたいのですが、松居監督からいかがでしょう?『手』は性的描写が若い男女の恋模様に自然と溶け込んでいて、上質なインディーズ映画を観た感触があります。

松居:今回、参加した経緯としては、結城未来さんという日活のプロデューサーから、「50周年作品を山崎ナオコーラさんの原作でやりませんか?」というお話をいただいて、原作を読んでみたんですが、文学の香りがしてすごく面白かった。プラス、50周年を機に、男性だけでなく、若い世代や女性にもロマンポルノを楽しんでいただける作品ができるんじゃないかと思いました。映画館へ気軽に観に行って、それが結果、「あ、これがロマンポルノだったんだ」みたいな感じがいいなと。

――性的描写に関してはリアリティーがありましたが、ときめきや葛藤もあり、女性一人でも観られる恋愛映画だなと思いました。

松居:女性の心情に寄り添うものにしたかったし、二人の関係を描く中に官能シーンがあるので、(ご覧になった方はわかると思いますが)あれが自然な姿ですよね。SEXをする前にちょっと焦らしたり、裸のままで話し合ったりもするだろうし。

――主演のお二人はどういう観点から選んだのですか?

松居:福永さんに関しては、オーディションですが、回を重ねていくうちに、さわ子はもう福永さんしか考えられなくなって。自分の中でなぜかしっくりきたんですよね。そのパートナー役を金子さんにお願いしたのは、繊細ながら背景のある芝居をする方だと思って、しっかり一緒に組んでみたかったのと、ラブシーンを多少経験している俳優さんがいいなと。二人とも未経験だと、やはり撮影が大変ですから。

――白石さんはいかがですか?『愛してる!』という作品でSMと地下アイドルの世界を描いていますが、とても解放感のある作品でした。

白石:髙嶋政宏さんのエッセイ『変態紳士』を基に何かやれないかということで始まった企画なんですが、髙嶋さんの自分の好奇心に素直っていうところが自由で、希望があって、すごくいいなと思ったので、そこを作品の中心に置きたいな、というのは1つありました。日本は性的なことに対してまだまだ閉鎖的。もっと解放的になってもいいんじゃないかなと個人的には思っていて、そういう気持ちも込めたかった。「エロいこと、性愛いいじゃん!」っていう風に少しでも思ってくれたらいいなと。

――その一環としてSM行為を解放的に描いたわけですね。

白石:そうですね。SMという行為も、日本だとジメッとしたイメージがあるんですが、今回、映画の取材で初めてSMバーに行かせていただいて、妙な言い方ですが、とても温かいなと感じたんです。見知らぬ人同士がバーに集まってきて、仲良さそうにSMに絡んだ話をしているんですよ。それがすごく温かくて、幸せそうなんです。SMの行為自体もハードなことをやっているようで実は優しくて、S側は相手が望んでいることを見抜いて、相手のやってほしいことをやってあげる。まさにコミュニケーションの行為なので、その辺のことも作品の中に入れて、SMのイメージを変えられれば、という思いで作りました。

――最後に金子さんの『百合の雨音』。先程もお話が出ましたが、エロスを軸に物語が深まっていくところが秀逸でした。

金子:純愛こそがエロスってことですよね。全て脱いで、体を求めて愛し合えば、それだけで美しい…そういう思いを持って撮りました。

――撮り方が絵画的でとても美しかったです。

金子:かつてのロマンポルノは、いまから考えるとSEXシーンは結構いい加減に撮っていたなと思うんです。それはなぜかというと、「本当に性行為をしているように見せるのはワイセツである」という映倫の規制に対しての対策だったんですね。でも、今回は、SEXシーンをきちんとリハーサルをして、マットの上でジャージを来て、何日間も手順を繰り返して覚えるなど、しっかり作り込みをしてから本番に入りました。さらに、女優さんの、現場では口にしにくい精神的抵抗感と、監督の演出意図を調整するインティマシーコーディネーターも入れて、万全を期して撮影に臨みました。

●3人とも自然に「女性賛歌」の映画に!

――せっかくなので、絡みのシーンの撮り方についてお聞きします。ある監督は「アクションシーンを撮っているようなもの」とおっしゃっていましたが、その辺りはどうですか?

金子:内容にもよりますが、感情的なところから行為に至るものだから…アクションではないですよね(笑)。まぁ段取りに関してはアクションシーンを撮る時と近いところはありますが。

松居: 僕の場合、3~4日間、徹底的にリハーサルをやりました。台本に書いてあるラブシーンついて、2人で実際に動いてもらわないとわからないし、距離感もつかめないので、役者さんやプロデューサー、カメラマンとともに、「さわ子だったらこう動くな」とか、意見を出し合い、どうすれば前貼りが隠せるかとか、動きとカット割りの作戦を立てるんですが、現場へ行くとぜんぜん雰囲気も違ったりするので、感覚としてはアクションよりも難しかったですね。現場ではスタッフを減らしての撮影で、役者さんにあまり負担をかけさせたくないし、1番きれいな瞬間を撮りたいし、でも、前貼りは見えてはいけないし…。配慮しなければいけないことが多く大変でした。

――官能的な表現と裏の実務的な段取り…相反するものがあるから、より難しいですよね。

松居:実はすごく難しいのに、それを感じさせない自然体で表現しなければならないので余計に難しいですね。

――白石さんはいかがですか?性的描写に関して苦労はありましたか?

白石:自分の作品では、SMプレイをどうリアリティーを持って見せるか、というところが難しかったですね。特に縛りのシーンでは、蒼月流さんという緊縛師の方に入っていただいたんですが、どの部分まで役者さんが実際にやるのか、そうでないところはどれくらい縛りを進めて役者さんにバトンタッチするか、撮影前に割と厳密に決めて臨まなければならなかったので、その辺は大変でしたかね。それ以外は普通の撮影と変わらなかったですが、肌をさらすという点で繊細にはなりました。あと、ずっと縛られていると体によくないので、蒼月さんも時間をすごく気にされていて、その辺りも注意しながら撮っていったという感じです。

――皆さん、裏では大変な作業が繰り広げながら、しかもそれを鑑賞時に見透かされてもいけない、という厳しい条件の中、とても自然で、美しく、そして解放感にあふれた三者三様の作品が出来上がったと思います。今回、ロマンポルノ・ナウに参加してみて、映画の中のエロスについて、何か思うところありましたか?

松居:映画を撮る時に、性的描写も不自然じゃなく純粋に堂々と撮れるところは、健全だなと思いました。あと、この作品をやったあと、普通に日本映画とか観ていて、なんというか、肝心なところを描かないでいると、歯がゆさで、撮り方を考えてしまいます。

白石:自分はとにかく、性的に解放されればいいなぁと思っているので、映画を観終わって恋人といちゃつきたくなったり、好きな人とラブホテルに直行するとか、そういう気持ちになってくれればいいなと。ストレートですみません(笑)。でも、本当にそう思っています。

金子:かつて、ロマンポルノは、「男性が観るもの」としてスタートして50年経って、あえてロマンポルノを作ってみると、3作品とも自然と“女性賛歌”になっているんですよね。性別、年齢、関係なく、多くの方に楽しんでいただきたいですね。

取材・文・写真:坂田正樹

企画・配給:日活 ©2022日活