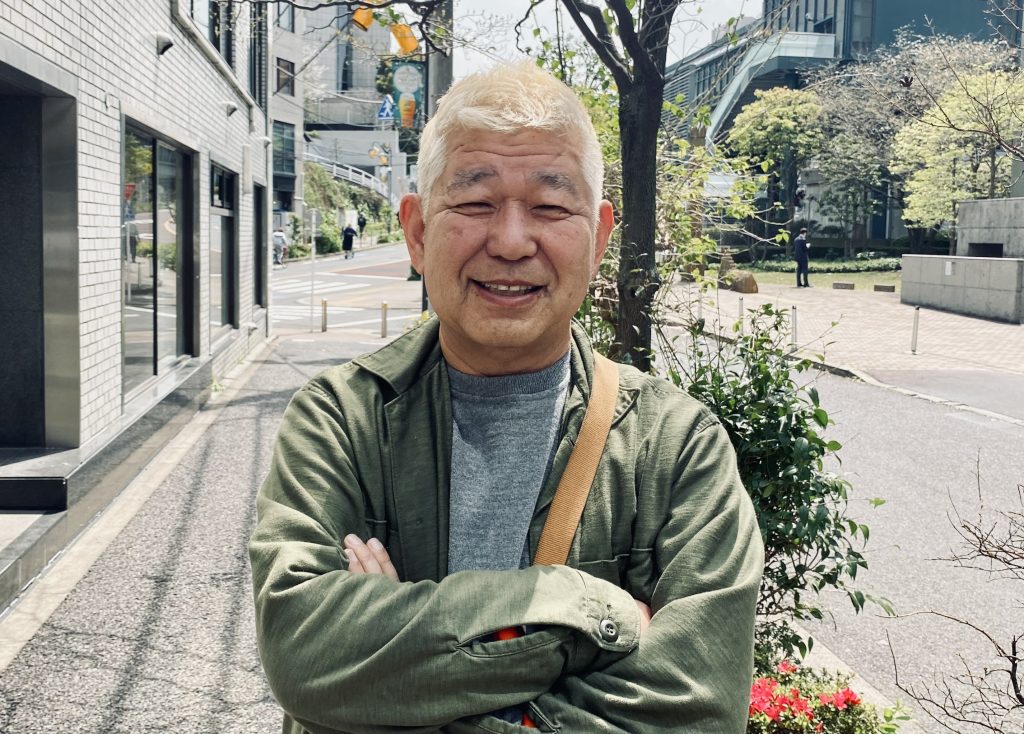

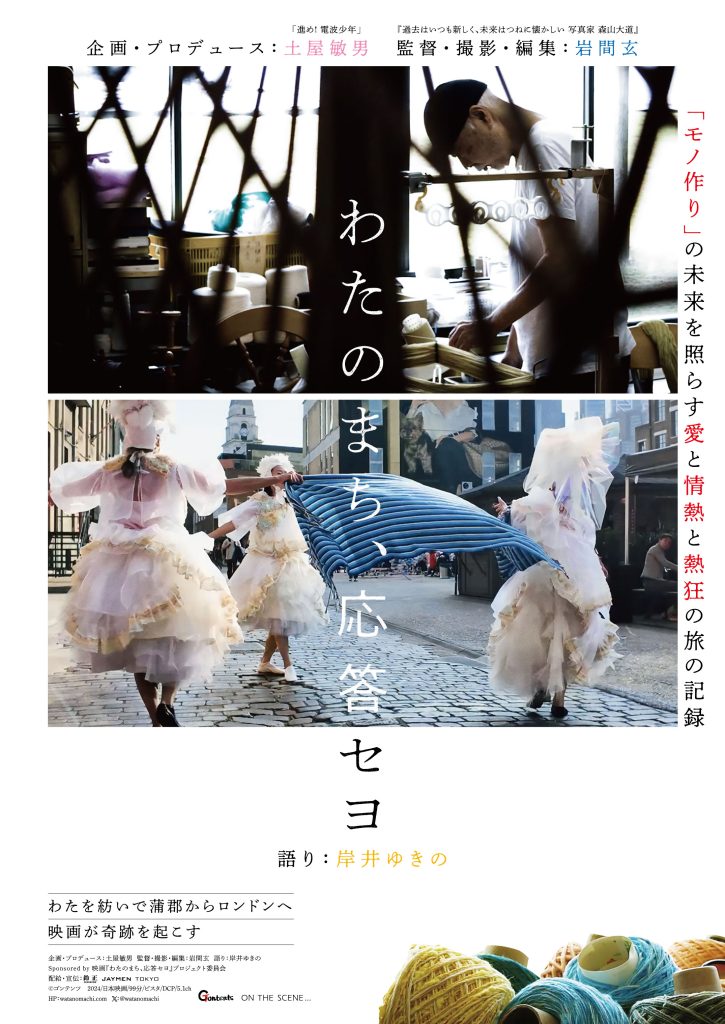

「電波少年」シリーズや「元気が出るテレビ」「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」など、体を張った挑戦的なバラエティー番組で一時代を築いた伝説のプロデューサー土屋敏男。日本テレビ(以下、日テレ)退社後は、自らの制作会社Gontentsを立ち上げ、同局のアドバイザーやケーブルテレビのコンテンツ作りなど、トレードマークの金髪姿で今なお精力的に活動を続けている。そんな彼が流れ流れて2025年、愛知県蒲郡市を舞台にしたドキュメンタリー映画『わたのまち、応答セヨ』(5/2公開)に辿り着いた。

「街の繊維産業に光を当てる映画を作ってほしい」という蒲郡市からの依頼を受けた土屋は、日テレ時代の後輩・岩間玄監督(映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』)とタッグを組み、1200年前、日本に初めて綿花がもたらされた街に乗り込むが、果たしてそこで待ち受けていたものは…。それにしてもなぜ、蒲郡市は昭和、平成を象徴するような剛腕・土屋に声をかけたのか?そして、土屋本人はなぜ、このプロジェクトを引き受けようと思ったのか?そこには、モノづくりに本気で向き合い、本気でぶつかり合う人々の奇跡の物語があった。

<Synopsis> トンネルを抜けるとそこには「わたのまち」がある…そう思い込んでいた。三河・蒲郡市を訪れた岩間監督は途方に暮れた。戦後、衣類が不足する中、織れば飛ぶように売れた空前の好景気で朝から晩まで街のあちこちで「ガチャン、ガチャン」と音が鳴り響いていた街は、かつての活気を失い、織機の音も聞こえてこない。そこにあるのは、街の構造的な問題と人々の諦めムードだった。ここに描くべき希望があるのか?映画制作は難航を極める。そんな中、わたを種から育て紡ぐ80歳のテキスタイルデザイナー・鈴木敏泰氏と出会い、映画作りがその職人の背中を押し、街を揺さぶり、人々の眠っていた情熱が燃え上がっていく…。

●わたの神様の導きで撮らせていただいた

――まず、本作を企画・プロデュースすることになった経緯を教えていただけますか?

土屋:日テレを退社後、トヨタ自動車系列のケーブルテレビ「ひまわりネットワーク」(本社:愛知県豊橋市)の堀井敦社長にお声がけをいただき、2年半くらい番組制作に携わってきたんですが、その流れから、「蒲郡市でも面白い題材があるのでぜひ手伝ってくれないか」ということで相談を受けました。

――それが、「街の繊維産業に光を当てる」というテーマだったんですね。

土屋:最初は、「繊維産業に携わる蒲郡市の若手を集めて『東京ガールズコレクション』に参戦するというプロジェクトがあるんですが、それをドキュメンタリー映画として撮ってほしい」という依頼だったんですね。とりあえず岩間監督に声をかけてしばらくその姿を追ってみたんですが、正直、これだけでは繊維産業に光を当てる映画としては厳しいと思いました。プロジェクト自体は素晴らしい取り組みなんですが、繊維に対して全身全霊を注ぐ本物の職人が、命懸けで挑む本気の姿をもっともっと見せていかないと作品にならないんじゃないかと。

そのことに気づいた日から、岩間監督は自転車を買って、自らの足で街を動き回り、「本気の本物」を探し始めるわけですが、これによって、1200年前、日本で初めてこの街に綿花がもたらされたことや、「ガチャ万」という好景気があったこと、さらには戦後日本を支えてきた産業の現状みたいなものも見えてくる。そしてその歴史をひも解くなかで、今も世界進出を夢見る80歳のテキスタイルデザイナー・鈴木敏泰さんに辿り着くわけです。

――なるほど。行政に頼りっぱなしではなく、制作者側が自ら動き回ることによって出会いがあり、見えてきたものがあるわけですね。

土屋:これがドキュメンタリーの面白さですよね。劇中、わたの神様が祀られた神社が出てきますが、1200年間前から、肩をグルングルン回しながら出番を待っていたんじゃないかと(笑)。「よっしゃ、お前らがそこまでやるなら協力しようか!」っていうくらい、わたの神様の導きがありました。撮ったというよりも「撮らせていただいた」という感じがしましたね。

――土屋さんが絡んでいるから、トラブルやアンハッピーなことも赤裸々に映し出し、もう少し過激な展開もあるのかな?と思っていましたが、まるで美しい脚本があるかのように全てがいい方向に連鎖していくので、逆に驚きました。

土屋:確かに僕が監督だったら、鈴木さんをもっと追い込んだり、若い人たちに無理難題を課したり、そういうことをやりかねなかったですが、岩間監督はとても粘り強く、とてもシリアスな人間なので、彼が真摯に動き回ることによってリアルにいい波が起きた。僕は大まかなフレームを作っただけ、99%は岩間監督の努力の賜物だと思います。

――「三河木綿」を深掘りする流れの中で、物語がロンドンに向かってリンクしていくところは本当にワクワクしました。

土屋:岩間監督が取材を続ける中で「三河木綿」の存在を知り、いたるところで「三河木綿ってなんですか?」と投げかけると、いろんな答えが返ってくるけれど、明確な答えがない。すると、ある繊維業者が「三河木綿のことを語ってはいるけれど、ちゃんと調べたことがない」ということに気づき、そこから物語がどんどん動き始めるわけです。三河木綿復刻プロジェクトが立ち上がったり、その一方で三河木綿に命を懸ける鈴木さんの海外挑戦が始まったり、全てがイギリス・ロンドンに向かって走り出すところは神がかっていました。そして最後の最後、大きいループがつながる奇跡のようなエンディング…あれはもう、本当に痺れましたね。

――岸井ゆきのさんの「語り」も効いていました。

土屋:岸井さんは岩間監督が連れてきたんですが、何年か前に舞台を観に行った時に彼女の声に惚れ込んで、「いつか自分の作品で使いたい」と思っていたらしく、今回、念願叶ってという感じですね。岸井さんの語りが最後のピースとしてパチッとはまったことによって、この映画をさらに感動的なものにしてくれたと思います。

●蒲郡市には試写会まで映画の報告なし?!

――「東京ガールズコレクション」もしっかり描かれてはいたものの、最初に依頼された企画とは全く違う内容になっていたと思いますが、よくここまで自由に撮れましたね。最終的に素晴らしいドキュメンタリー映画に仕上がったので苦情は出なかったとは思いますが。

土屋:契約の際、編集権は完全にこちら側、制作に関して全てお任せいただくということで合意をいただいたのが大きかったですね。これは持論なんですが、報連相(「報告」「連絡」「相談」)なんてしない方が僕はいいコンテンツを作れると思っていて、特に行政はバランスを見るので、例えばこの人を入れるならこの人も入れてほしいとか、この表現は批判が出るかもしれないので控えてほしいとか、いろいろ言われそうだし、それに一つ一つ対応していたら映画が完成しないと思ったんです。「電波少年」も上司に一切相談せずに作っていたから突き抜けた番組になったし、それが僕の主義みたいなところがあるので、今回もそのスタイルを貫きました。

――え?行政サイドは、作品ができるまで一切ノータッチだったんですか?

土屋:そうなんです。経過報告も一切なし、構成も編集も確認することなくいきなり完パケ、蒲郡市で行われた関係者試写会で初めてお披露目しました。岩間監督は、善くも悪しくも全て自分たちの責任になるので、「退路を断たれた感じがする」とプレッシャーを口にしていましたが、結果、このやり方でよかったなと思っています。

――ケーブルテレビの繋がりがあるとはいえ、オファーしたのが「電波少年」シリーズを手掛けた剛腕プロデューサーの土屋さん。その時点で行政サイドも腹を決めていたんですかね。

土屋:たぶん、「有名なテレビの人」みたいな感じで僕を捉えていたと思いますが、よくよく考えてみたら、「彼に任せたら危ないぞ」という不安はどこかにあったんじゃないですかね。ただ、先程も言ったケーブルテレビの堀井社長が間に入ってくれて、「何かあったら僕が責任をとります」と言ってくれたので話がまとまったところはあると思います。これがもし行政と直だったら、先方もいろんなことを考えて、僕がプロデュースすることはなかったかもしれません。

●モノ作りに対する本気は「電波少年」から変わっていない

――土屋さんご自身はこのオファーが来た時、どんな気持ちだったんですか?ケーブルテレビで地方のお仕事もされていたので、多少興味はあったのでしょうか。

土屋:「え?僕でいいんですか?」とは思いましたが、興味はありましたね。このお話をいただく前に「番組で街を変える」という企画を豊田市でやっていたんですが、どういう内容かというと、例えば、「ひまわり畑を市内の各所に作ろう」とか、「ブラジル人居住区の人たちを街の祭りに参加させよう」とか、狭い地域の中でそういう活動を1年間、ケーブルテレビの番組を通して取り組むわけです。これがすごく面白くて。長年、日テレで番組作りに携わってきましたが、全国区のテレビとはまた違ったコンテンツというか、モノの生かし方というか、そういうところに大きな可能性を感じました。地元密着という言葉がありますが、僕の場合、それをさらに深めた「地元吸着番組」なんですね。だから今回の映画も、蒲郡市の人たちが喜んでくれる、あるいは蒲郡市の人たちが目覚める、みたいなことも含めて、新たな発見があるんじゃないかと思ったんです。

――いまだに「電波少年」のイメージが脳にへばり付いているので、『わたのまち 応答セヨ』をプロデュースしたと聞いた時は不思議な感じがしましたが…なるほど、土屋さんがここまで地域に目を向けているとは思いませんでした。

土屋:僕は基本的に、余程のことがない限り、「来た仕事は断らない」というスタンスなんです。それこそ欽ちゃん(萩本欽一)の言葉じゃないですが、頼まれるということは、そこに何かあるんじゃないかと。それでやってみたら、やっぱりそこにいろんな可能性があったし、途中から岩間監督とも話していたんですが、「俺たち、もしかしてモノを作ることを問われているのかもしれない」と思うようになってきたんです。

フジテレビの問題も含めて、今のテレビ業界は、モノを作っているのか、それとも商売をやっているのか、どっちなの?みたいなところがあるじゃないですか。僕も岩間監督もテレビの中でずっとモノを作ってきた人間だから、改めて「モノ作りっていったい何なのか」ということをきっと問われているんだと。お金を動かす話で世の中が回っているけれど、いやいや待てよと。そうじゃなくて、もう1度、いいものを作ることに情熱を注ぐとか、魂を込めるとか、「本気の本物」を描くことに意味があるんじゃないの?っていうことを、自分たちに向かって、そして世界に向かって問いかける…『わたのまち 応答セヨ』とはそういう映画なんですね。そのレスポンスとして、全てがラストの「奇跡」に繋がったと思うんです。

――お話を聞いているうちに、「モノ作りに対する本気」という根っこの部分は、時が経っても、コンテンツが違っても、全く変わっていないんだなと感嘆しました。

土屋:おっしゃるように、「本気の本物」でなければ撮る価値がない、「奇跡」が起こらなければつまらない、という考え方は、今も「電波少年」の時も変わらないですね。岩間監督が本気になって本物を探し回って鈴木さんと出会い、その波がどんどん広がって、やがてロンドン・デザインフェスティバルや三河木綿復刻プロジェクトとして羽ばたいていく。彼らの姿を映像として記憶した映画『わたのまち、応答セヨ』は、まさに「本気の本物」を追求した“本気”の結晶だと思います。(取材・文・写真:坂田正樹)

<Staff &Cast> 企画・プロデュース:土屋敏男/監督・撮影・編集:岩間玄/語り:岸井ゆきの/2024/日本映画/99分/ビスタ/DCP/5.1ch/Sponsored by 映画『わたのまち、応答セヨ』プロジェクト委員会/配給・宣伝:鈴正、JAYMEN TOKYO

©ゴンテンツ